Создать сайт на a5.ru

Создать сайт на a5.ru

Более 400 шаблонов

Простой редактор

Приступить к созданию

Простой редактор

Приступить к созданию

Глаз человека как оптическая система и приемник световой энергии

Глаз человека (см. рис.) имеет приблизительно шарообразную форму диаметром d≈25мм. Снаружи глазное яблоко окружено эластичной белковой оболочкой-склерой (6). Склера не прозрачна за исключением ее передней части.

Глаз человека (см. рис.) имеет приблизительно шарообразную форму диаметром d≈25мм. Снаружи глазное яблоко окружено эластичной белковой оболочкой-склерой (6). Склера не прозрачна за исключением ее передней части.Эта передняя часть называется роговицей (1). Лучи света проникают через роговицу в переднюю камеру (3) глаза, заполненную камерной влагой. Под камерой расположена сосудистая оболочка (8), снабжающая глаз кровью. В передней части глаза сосудистая оболочка переходит в огромную радужную оболочку (4). В середине радужной оболочки имеется отверстие - зрачок, играющий роль действующей диафрагмы. Диаметр радужной оболочки (зрачок) может изменяться приблизительно от 2 до 8 мм. Тонкое изменение апертуры проходит обычно само производно, приводя к пропорциональной обратной зависимости диафрагмы зрачка от яркого окружающего света. Таким образом, относительное отверстие глаза может принимать значение приблизительно от 1:10,4 до 1:2,3. Мельчайшее значение апертуры соответствует большей глубине резкости, давая возможность фокусировать глаз на близлежащие предметы при ярком свете. За радужной оболочкой находиться задняя камера глаза, в передней части которой, расположен хрусталик (2). Хрусталик прозрачен, имеет форму двояковыпуклой линзы, сложную структуру и обладает эластичностью хряща. Хрусталик заключен в тонкую прозрачную оболочку, которая охвачена кольцевой мышцей, под действие которой появляется кривизна в его поверхностей. Полость глаза между хрусталиком и задней стенкой заполнена студенистым, прозрачным веществом, называемым стекловидным телом (7), с показателем преломления n=1,336.

Третьей оболочкой выстилающей все дно глаза за исключением его передней части является сетчатка (9). Сетчатка глаза изогнута и граничит со стекловидным телом. В результате получается линза, которая может значительно изгибаться и при этом значительно функционировать. Сетчатка играет роль фотодетектирующей поверхности, на которой строятся изображения предметов. Сетчатка состоит из десяти слоев.

Первый слой образован волокнами зрительного нерва соприкасающегося со стекловидным телом. Последующий слой состоит из окончаний нервных клеток – нейронов. Световосприимчивыми элементами сетчатки являются фоторецепторы

зрительного нерва. Они расположены в девятом слое сетчатки и имеют вид палочек или колбочек. В глазу человека около 7000000 колбочек и 135000000 палочек. Они распространены по сетчатке не равномерно. Палочки обладают

большой светочувствительностью, но не реагируют на цвета. Цветовое восприятие обеспечивают колбочки. То место сетчатки, где зрительный нерв (12) входит в глаз не содержит светопринимающих элементов и называется слепым пятном (11). Несколько выше слепого пятна расположено желтое пятно (10) мнимо проходящее через центр хрусталика и середину центрального углубления в желтом пятне называют зрительной осью. Она отклонена от оптической оси глаза на угол 5°. Угловой размер желтого пятна 6°-7°.

В центральном углублении желтого пятна площадью около 0.5 мм кв. расположены только колбочки. Это участок наиболее четкого видения. По мере удаления к периферийным зонам преобладают палочки. На самых краях сетчатки находятся только палочки.

Все нервные волокна идущие от палочек и колбочек собираются на слепом пятне и сплетаются в зрительный нерв (12),который связан с мозгом, где происходит расшифровка зрительных впечатлений.

Глазное яблоко с помощью мышц закреплено внутри шарообразной черепной полости. Действием этих мышц обеспечивается подвижность глаза. Центр вращения глаза, точка Z на рис. находится внутри глаза на расстоянии 14,4мм от передней поверхности роговицы.

Иллюзии зрения

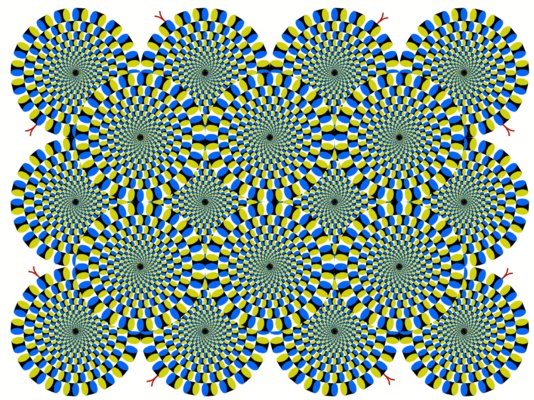

Человеческий мозг не всегда способен справиться с анализом изображения на сетчатке глаза, в таких случаях возникают иллюзии зрения – наблюдаемый объект кажется не таким, каков он есть на самом деле.

Линии параллельны?

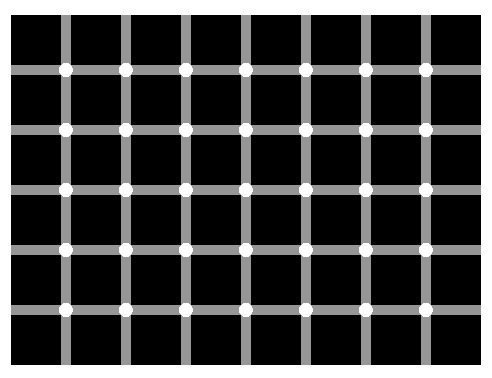

Какие точки – черные или белые?

Сравните 2 квадрата. Чем они различаются? Думаете, один темнее другого? Цвета одни и те же.

Сколько ног у слона?

Параллельны ли горизонтальные линии?

Зрение дает нам наибольшую информацию об окружающем мире. Неудивительно, что и исследованию самого зрения посвящено очень много работ. Проблема зрительного восприятия уже в течение многих веков является предметом исследований многих ученых.

Величайший из материалистов древности Демокрит (460 – 370 гг. до н.э.) объяснял зрительное ощущение воздействием попадающих в глаз атомов, которые испускает светящееся тело. По-видимому, первое описание строения человеческого глаза дано в работах Галена (130 – 200 гг.). Это описание очень несовершенно, но в нем уже упоминается зрительный нерв, сетчатка, хрусталик. Примерно через девять столетий знаменитый арабский ученый Альхазен (XI в.) первым попытался осмыслить механизм формирования зрительного образа. До Альхазена считали, что зрительный образ возникает как-то сразу, целиком, как некий единый, не расчлененный на части процесс. Альхазен высказал гениальную догадку: каждой точке на видимой поверхности объекта должна соответствовать своя точка внутри глаза, и, следовательно, процесс формирования изображения объекта в глазу складывается из множества элементарных процессов формирования изображений отдельных точек объекта. Правда, Альхазен считал, что точки восприятия находятся не на сетчатке, а на передней поверхности хрусталика. Великий итальянский художник и естествоиспытатель Леонардо да Винчи (1452 – 1519 гг.) «перенес» точки восприятия с поверхности хрусталика на сетчатку. Более того, подробно описывая камеру-обскуру, он прямо указал, что «то же самое происходит и внутри глаза». Известны рисунки, сделанные рукой Леонардо да Винчи, объясняющие строение глаза и построение изображений в нем. Он полагал, что хрусталик имеет форму шара и находится в середине глазного яблока. Ученый считал, что в отличие от камеры-обскуры на сетчатке глаза должно получаться не перевернутое, а прямое изображение. Шаровидный хрусталик внутри глаза, по его мнению, и служил для повторного оборачивания изображения.

Мысль о том, что формируемое на сетчатке глаза изображение является перевернутым, была впервые высказана И.Кеплером в начале XVII в. Кеплер понял также, что хрусталик необходим для аккомодации глаза. Однако он считал, что аккомодация осуществляется путем изменения расстояния между хрусталиком и сетчаткой.

Лишь в начале XIX в. Т.Юнг доказал, что механизм аккомодации состоит в изменении кривизны поверхностей хрусталика, то есть его рефракции.

Существенный вклад в физиологическую оптику внес И.Ньютон (XVII в.), заложивший основу для современных работ по цветовому зрению. Широко известны труды Г.Гельмгольца (XIX в.) по физиологии зрения. В середине прошлого века ему удалось с помощью специально изготовленного зеркала с отверстием увидеть через темный зрачок глазное дно. Это было гениальным открытием, изменившим коренным образом представление о теории зрения, позволившим заглянуть в новый мир и увидеть «часть мозга, выдвинутого на периферию».

Особенно возрос интерес к проблеме зрения в двадцатом веке. Это связано с развитием оптических приборов, медицинской оптики, атмосферной оптики, светотехники, аэрофотосъемки местности, тепловидения, электронно-вычислительной техники и др. Сформировалась наука, изучающая глаз и его работу, – физиологическая оптика. В ее развитие внесли свой вклад С.В.Кравков, В.В.Мешков, Г.В.Гершуни, А.В.Луизов, Н.П.Травникова, Н.И.Пинегин, М.А.Островская, А.Л.Ярбус, М.М.Гуревич, Л.Н.Гассовский, В.Д.Глезер, В.В.Волков, Э.С.Аветисов, А.А.Гершун, Д.Марр, Б.Джулес и многие другие.

Большое число оптических приборов предназначено для работы совместно с глазом или для исследования самого глаза. Во многих визуальных, фотографических и других наблюдательных оптических приборах именно глаз оказывается конечным звеном, принимающим или анализирующим информацию в системе «глаз – оптический прибор». От зрительных способностей глаза оператора, его работы в этой системе зависит успешное решение основной задачи.

По образному выражению А.А.Гершуна – «Видение есть зрение плюс освещение». С этим нельзя не согласиться. Действительно, видимость какого-либо объекта определяется, во-первых, свойствами зрения или оптических приборов, если глаз вооружен, и, во-вторых, качеством освещения (или собственного свечения) этого объекта. Получение информации с помощью зрения можно рассматривать как последовательное или одновременное решение ряда задач. Такими задачами могут быть поиск и обнаружение объекта, распознавание его по ряду признаков (форме, цвету, наличию характерных деталей и других), слежение за объектом и т.д. При определенных условиях глаз не может увидеть объект. Тогда говорят, что объект находится ниже порога зрительного восприятия, вероятность увидеть его равна нулю. При других условиях глаз мгновенно, совершенно отчетливо видит объект – вероятность решения задачи в этом случае составляет 100%.

Величайший из материалистов древности Демокрит (460 – 370 гг. до н.э.) объяснял зрительное ощущение воздействием попадающих в глаз атомов, которые испускает светящееся тело. По-видимому, первое описание строения человеческого глаза дано в работах Галена (130 – 200 гг.). Это описание очень несовершенно, но в нем уже упоминается зрительный нерв, сетчатка, хрусталик. Примерно через девять столетий знаменитый арабский ученый Альхазен (XI в.) первым попытался осмыслить механизм формирования зрительного образа. До Альхазена считали, что зрительный образ возникает как-то сразу, целиком, как некий единый, не расчлененный на части процесс. Альхазен высказал гениальную догадку: каждой точке на видимой поверхности объекта должна соответствовать своя точка внутри глаза, и, следовательно, процесс формирования изображения объекта в глазу складывается из множества элементарных процессов формирования изображений отдельных точек объекта. Правда, Альхазен считал, что точки восприятия находятся не на сетчатке, а на передней поверхности хрусталика. Великий итальянский художник и естествоиспытатель Леонардо да Винчи (1452 – 1519 гг.) «перенес» точки восприятия с поверхности хрусталика на сетчатку. Более того, подробно описывая камеру-обскуру, он прямо указал, что «то же самое происходит и внутри глаза». Известны рисунки, сделанные рукой Леонардо да Винчи, объясняющие строение глаза и построение изображений в нем. Он полагал, что хрусталик имеет форму шара и находится в середине глазного яблока. Ученый считал, что в отличие от камеры-обскуры на сетчатке глаза должно получаться не перевернутое, а прямое изображение. Шаровидный хрусталик внутри глаза, по его мнению, и служил для повторного оборачивания изображения.

Мысль о том, что формируемое на сетчатке глаза изображение является перевернутым, была впервые высказана И.Кеплером в начале XVII в. Кеплер понял также, что хрусталик необходим для аккомодации глаза. Однако он считал, что аккомодация осуществляется путем изменения расстояния между хрусталиком и сетчаткой.

Лишь в начале XIX в. Т.Юнг доказал, что механизм аккомодации состоит в изменении кривизны поверхностей хрусталика, то есть его рефракции.

Существенный вклад в физиологическую оптику внес И.Ньютон (XVII в.), заложивший основу для современных работ по цветовому зрению. Широко известны труды Г.Гельмгольца (XIX в.) по физиологии зрения. В середине прошлого века ему удалось с помощью специально изготовленного зеркала с отверстием увидеть через темный зрачок глазное дно. Это было гениальным открытием, изменившим коренным образом представление о теории зрения, позволившим заглянуть в новый мир и увидеть «часть мозга, выдвинутого на периферию».

Особенно возрос интерес к проблеме зрения в двадцатом веке. Это связано с развитием оптических приборов, медицинской оптики, атмосферной оптики, светотехники, аэрофотосъемки местности, тепловидения, электронно-вычислительной техники и др. Сформировалась наука, изучающая глаз и его работу, – физиологическая оптика. В ее развитие внесли свой вклад С.В.Кравков, В.В.Мешков, Г.В.Гершуни, А.В.Луизов, Н.П.Травникова, Н.И.Пинегин, М.А.Островская, А.Л.Ярбус, М.М.Гуревич, Л.Н.Гассовский, В.Д.Глезер, В.В.Волков, Э.С.Аветисов, А.А.Гершун, Д.Марр, Б.Джулес и многие другие.

Большое число оптических приборов предназначено для работы совместно с глазом или для исследования самого глаза. Во многих визуальных, фотографических и других наблюдательных оптических приборах именно глаз оказывается конечным звеном, принимающим или анализирующим информацию в системе «глаз – оптический прибор». От зрительных способностей глаза оператора, его работы в этой системе зависит успешное решение основной задачи.

По образному выражению А.А.Гершуна – «Видение есть зрение плюс освещение». С этим нельзя не согласиться. Действительно, видимость какого-либо объекта определяется, во-первых, свойствами зрения или оптических приборов, если глаз вооружен, и, во-вторых, качеством освещения (или собственного свечения) этого объекта. Получение информации с помощью зрения можно рассматривать как последовательное или одновременное решение ряда задач. Такими задачами могут быть поиск и обнаружение объекта, распознавание его по ряду признаков (форме, цвету, наличию характерных деталей и других), слежение за объектом и т.д. При определенных условиях глаз не может увидеть объект. Тогда говорят, что объект находится ниже порога зрительного восприятия, вероятность увидеть его равна нулю. При других условиях глаз мгновенно, совершенно отчетливо видит объект – вероятность решения задачи в этом случае составляет 100%.

Картинки неподвижны.

Не в фокусе?

© «ODVk». 2014 г.